去年の夏(2018年7月)、私は浜松で開催されていた近藤喜文展に行ってきました。

近藤喜文さんはジブリ映画『耳をすませば』の監督です。

この記事を書いている時点(2019年1月7日)で、今週の金曜日にスタジオジブリの『耳をすませば』が放送されます。

私はこの映画が大好きで、「聖地巡礼」という言葉が一般的になるもっと以前からモデルとなった土地に行くなど、強い想いを持っています。

ですので、今回の放送を控え、少し肩肘張ったタイトルですが、去年に行った展覧会についても含め、3回分けて思うところ、考えたことなどを書いていきたいと思います。

1回目は展覧会の感想(当記事)。

2回目は私と『耳をすませば』について画像を交えて。

3回目は『耳をすませば』を観て今の私が考えたことです。

「この男がジブリを支えた 近藤喜文展」の感想

近藤喜文さんについて

『耳をすませば』の監督である近藤喜文さんとはどのような人物なのでしょうか。

まずは近藤喜文 – Wikipediaからの引用を御覧ください。

近藤 喜文(こんどう よしふみ、1950年3月31日 – 1998年1月21日)は、日本のアニメーター、キャラクターデザイナー、映画監督。新潟県五泉市出身。妻はアニメーション色彩設計者の近藤浩子(旧名:山浦浩子)。1子あり[1]。

高畑勲、宮崎駿両監督作品を1970年代から晩年までアニメーターとして支え続けた。

1995年の映画『耳をすませば』で初めて劇場用長編アニメーションの監督を努め、次代の日本のアニメーション、またスタジオジブリを担う作家として、演出面でも将来を嘱望されていたが、47歳の若さで急逝した[2]。

メリハリのあるアクションから細やかな生活芝居まで手がける高い技術と、仕事に妥協を許さない姿勢、人々を見つめる温かな眼差しは、今なお後進のアニメーターに影響を与え続けている[3][4]

ご存知の方も多いと思いますが、若くして既に亡くなっています。

このことは、スタジオジブリにとって補いきれない程の大きな損失だと私は考えています。(これについてはこの記事の最後に書きます)

そして、私にとっては『赤毛のアン』の作画監督です。

「普通の凄さ」 近藤喜文展の感想

近藤喜文さんは、私にとっては『耳をすませば』の監督であり、『赤毛のアン』作画監督で、どちらも大好きな作品です。

また、同時上映された『となりのトトロ』と『火垂るの墓』の制作の際には、宮崎駿さんと高畑勲さんで近藤さんを奪い合ったというのは有名な逸話です。

それほどの才能の持ち主であるのですが、私自身はアニメに関わる専門的な知識を持たない1ファンでしかないので技術的な面に関して深く適切な評論を出来るわけではありません。

ですが展覧会を観て、この近藤喜文という人は本当に凄いと思い、その凄さを私なりに言葉にしてみたいと思います。

赤毛のアン

原作も有名な『赤毛のアン』ですが、私が初めてこの作品を鑑賞したのは近藤喜文さんが監督をしたアニメ版です。

観た当時私は既に高校生でしたが、カナダのプリンスエドワード島の美しい自然な中で成長していく少女に非常に感動し、後には小説も読みました。

その話自体にも触れたいのですが、ここではやはりアニメに注目します。

誤解を恐れずに言えば、アニメの『赤毛のアン』の絵は地味です。

背景などは、舞台の美しい自然をリアリティを持ち、非常に繊細に描かれていますが、その一方でキャッチーな絵面ではありません。

満開の花の中を馬車で通るシーンはこの上なく美しいのですが、それは派手な現代のアニメ的な美しさではなく、自然の美しさです。

人物にしてもその演技は大げさな動きをするのではなく、ごく普通の人間的な動きをしていたと思います。

ですが、その動きや細かい表情などは、登場人物の、成長していく感性豊かな少女であるアンの複雑心情を観るものに伝えます。

つまり、派手な演出や作画で視聴者に訴えるのではなく、丁寧な描き方により、観るものに力強く伝える作画だと思い、そして展覧会を観て改めてそう感じました。

その他の展示も同様で、アンのような繊細な少年少女を描いたかと思えば、肉感的な妙齢の女性を描いたり、空飛ぶベッドのようなファンタジックな躍動感をたりと様々な試みをしていますが、そこに過剰な演出や誤魔化しは無いように僕には見えました。

『おもひでぽろぽろ』でも、表情の頬のシワを敢えて描くことによって、アニメではあるが、現実の人間とその内面を表現しようとしました。

(前半の子どもの頃の思い出のパートではなく、後半の現在の主人公・タエ子の現実的な生活のパートでそのシワが描かれている点も注目すべき点だと思います。)

つまり、もの凄く「普通」なのです。

アニメ特有の大げさ演技や非現実的な表現ではなく、現実の「普通の人間の動きや表情」をアニメに落とし込んで表現しているのがすごいのです。

それは全体の展示の最後の方にも見られました。

そこに描かれていたのは正に「普通」でした。

近藤さんは、新潟県五泉市に生まれ、晩年は東京都西部の立川市に住んでいたそうです。

展示されていたのは、その周辺やスタジオジブリが当時あった小金井市の人々の生活や、子ども達の遊ぶ姿、地域の小さなお祭りの情景などを描いたものです。

この上なく「普通」の風景で、私はこの絵に本当に感動しました。

そこには人々の生活という現実の根本的なことに対する優しくも洞察に満ちた眼差しと、それを描き出し、観るものに伝えるということにおける圧倒的な技術と力強さを感じました。

その展示されていたものが画集で観ることができます。

そしてこの「普通の凄さ」は、『耳をすませば』で結実したと私は思っています。

耳をすませば

作品自体の感想や考えたことについては次回以降に書くことにして、ここでは上に述べた続きで「普通さ」について書きたいと思います。

この度の浜松での展覧会は、近藤喜文さん唯一の映画監督作品である『耳をすませば』がメインの展示でした。(他の作品は作画または作画監督です)

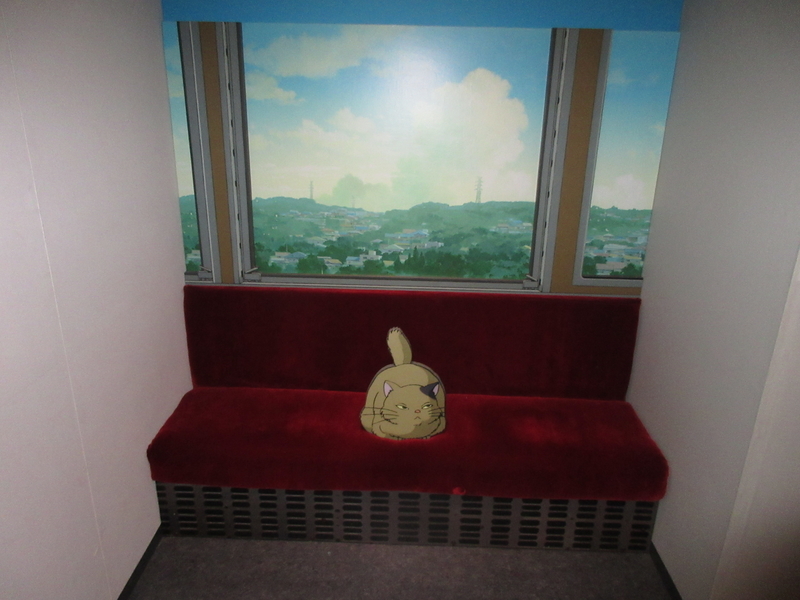

日本の美術館では基本的に写真撮影禁止で、今回もそうだったのですが、一部撮影可能な展示がありました。以下はその写真です。

多くの人が知っている通り、『耳をすませば』は他の多くの(主に宮崎駿さんの)ジブリ作品とは異なり、ファンタジーではありません。

少女漫画原作の中学生の「普通の恋愛」を描いた青春映画です。

舞台も多くの部分をロケハンを元にした現実にある風景を元に描かれています。

具体的には東京都多摩市の聖蹟桜ヶ丘を中心に描かれ、現在でもその風景を求め、多くのファンが「聖地巡礼」訪れます。

舞台や風景については次回に譲ります。

先程『赤毛のアン』をはじめとしてその他の作品などにおいて、近藤さんの作画についての「普通の凄さ」を述べました。

しかし、監督を務めた『耳をすませば』では作画だけにとどまらず、表現や物語全体でも「普通の凄さ」に貫かれていると私は思います。

宮崎駿さんは、絵を描くという基本的な技術がとんでもないレベルにあることは素人である私にもわかります。

それに加えて巨神兵やトトロなど、ファンタジックであったり非現実的なキャラクターや設定を生み出し、描くことも抜群に優れている稀代の天才です。

それに対して、近藤喜文さんにそのような才能があったかどうかは私には断定しかねます。

描くということに関しては当の宮崎駿さんと高畑勲さんが奪い合うほどの天才であったと言えるかもしれませんが、作品を見る限り、非現実のものや物語を生み出す力に関しては宮崎さんには及ばないと思います。

しかし、そのことが「近藤喜文が宮崎駿に劣る」ということを意味することはありません。

今回の展覧会では、私は本名陽子さんの音声ガイドを聞きながら回りました。

その音声ガイドの中にプロデューサーの鈴木敏夫さんも出てくるのですが、次のようなちょっと可笑しいエピソードがありました。

というエピソードです。

可笑しいというかある意味怪しい話で、宮崎駿さんらしいです。

『となりのトトロ』では、サツキとメイはパンツや裸をさらしています。

このあたりは時代や作者、もしくは描かれる人物の性に対する意識による差にもよると思いますし、また、昨今の社会全体の意識や合意におけるセンシティブな問題はここでは一旦置いておくとして、見せたほうが作品の場面として絵になるという判断もあると思います。

私はこの場面においては、「パンツを見せない」という近藤さんの判断が正しいと考えます。

なぜなら、現代の中学生は十分に性を意識していると思うからです。

「性を意識する」と書くとエロチックに聞こえるかもしれませんが、中学生は異性を意識する、つまり「普通に恋愛する」ということです。

宮崎さんの時代ではひょっとすると現代よりも無邪気さや奔放さが全面に出た少女というのが「普通」であったかもしれません。

もしくはもっと古く、川端康成の『伊豆の踊り子』なんかを想像してもいいと思います。

しかし現代(『耳をすませば』の公開は1995年)では、中学生はもっと性に敏感であるというのが「普通」だと思います。

『耳をすませば』は、まだ青く未熟ながらも、真剣な男女の恋愛物語です。

私は、そのような真剣な恋愛を始める大人の入り口に立った中学生は、やっぱりひと目がなくてもパンツは見せないだろうと思います。

それが現代の「普通」だと思います。

その「普通」は宮崎さんではなく、ファンタジックな想像力は無くとも、身近な人々の生活を透徹した眼差しで捉えてきた近藤さんだから表現できたことだと思うのです。

そして、その「普通」に支えられたからこそ『耳をすませば』がファンタジックなその他のジブリ作品の中で異色ながらも、(もはや20年以上前ですが)現代の恋愛物語として絶妙なバランスで成立し、多くの人から支持を集めているのだと思います。

また、「パンツを見せろ」という絶対的存在の天才宮崎駿を相手に、「見せない」と自分の考えを持ち対等に戦った近藤喜文は凄いと思います。

「近藤喜文の死」という途方もない損失

さらにもう一点、最初に「近藤喜文の死はスタジオジブリにとって補いきれない程の大きな損失」だと書きました。

それがどういうことかについて私の考えを述べたいと思います。

ここまで「近藤さんは普通に描くのが凄い」と言ってきて、それに対し「宮崎駿さんは非現実的な想像力の凄さだ」という一種の対立軸で書いてきました。

しかし、それも間違いではないのですが、近藤さんだけでなく宮崎さんにも当然、「普通のものを普通に描く凄さ」があります。

それは二人の共通した能力に支えられているからであり、それが何かと言えば、私は「観察眼」だと考えています。

『赤毛のアン』の部分でも書きましたが、「描いた表情によってその登場人物の内面を伝える」というのは作品として当然だと思う人も多いでしょうが、並大抵のことではありません。

それは日々、人々の生活を間近で見つめ、描いてきた近藤喜文さんだからできることです。

宮崎駿さんについても同様です。アニメ的な見せる絵も抜群に巧いですが、自然や人物を愛し、ありのままに捉えその本質や内面にまで届くような「見る力」がその基礎の部分になければあの大ヒット作品群を作れるわけがないのです

あえて言うならば、近藤喜文は「人を見る力」が、宮崎駿は「自然全体見る力」がより強いということがあるのかもと思います。

繰り返しますが、この「観察眼」が二人に共通する能力だと考えます。

それを強く感じた作品があります。

それはジブリ出身の米林宏昌さんの『メアリと魔女の花』です。

はっきり言って、この作品は私にとって面白くないどころか、観ているのが苦痛でした。

絵はジブリ風で可愛いのですが、人や動物の動きなどが全く違うもので、私は米林宏昌さんは自然や人が嫌いなのではないかとさえ感じました。

自然や人を見ていない、つまり「観察眼」がないと感じたのです。

例えば、『メアリと魔女の花』に猫が木の柵を飛び越える場面があるのですが、猫は通れる幅の隙間があれば物を飛び越えるのではなく、その隙間をくぐります。

アニメ的表現といえばそれまでですが、作品全体を通して一事が万事そのような不自然に表現過剰なわざとらしさを感じてしまいました。

つまり『メアリと魔女の花』人物や動物や物の「自然な動き」「普通の動き」が全く描けていなかったのです。

宮崎・近藤であったなら絶対にそこは疎かにしなかったのではないかと思うのです。

近藤さんが生きていれば、宮崎・高畑の後継者になっていたのではないかと思います。

ですが、二人の先達ほどセンセーショナルな作品を作れていたかはわかりません。

しかし現代という時代性の中で、想像を絶するファンタジーではなくとも、「普通」ではあるが人とその生活に寄り添った美しいくやさしい作品が生まれていたのではないかと思うのです。

これが、私が近藤喜文さんの死が途方もない損失だと考える理由です。